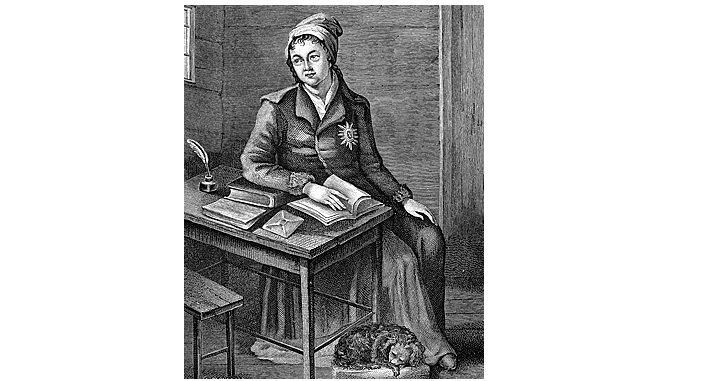

Екатерина Романовна Дашкова — первая и пока единственная женщина в истории России, которая занимала пост директора Российской академии наук и провела ее кардинальную реформу.

Екатерина Дашкова, в девичестве Екатерина Воронцова, появилась на свет 28 марта 1743 года в аристократической семье, принадлежавшей к высшим слоям российского общества. Ее отец, Роман Илларионович Воронцов, выходец из старинного дворянского рода, был генералом и сенатором, а мать, Марфа Ивановна Сурмина, была обладательницей крупнейшего состояния, подругой императрицы Елизаветы Петровны.

Однако семейная идиллия длилась недолго. В 1745 году умерла Марфа Ивановна, и спустя два года, в 1747-м, отец, занятый государственными делами и светской жизнью, отправил заболевшую, ко всему прочему, корью четырехлетнюю девочку на лечение и воспитание в семью дяди, Михаила Илларионовича Воронцова, будущего канцлера Российской империи.

Образование, которое дядя дал Екатерине, было классическим для дворян того времени — четыре иностранных языка (французский, немецкий, английский и итальянский), живопись, танцы и музыка. Однако девочка пристрастилась к чтению: в дядином имении обнаружилась огромная библиотека, состоящая из работ Вольтера, Гельвеция, Монтескье и других известных древних и современных авторов.

Кроме того, Михаил Илларионович любил провести время за беседой в приятной компании, поэтому у него часто собирались дипломаты, писатели, аристократы и политики. Благодаря этому в 1758 году Дашкова познакомилась с женой наследника престола Екатериной Алексеевной, ставшей позднее известной как Екатерина II. Великой княгине рекомендовали Дашкову «как молодую девушку, которая проводит почти все свое время за учением». Будущей императрице понравились обширные знания Дашковой, ее острый ум и способность анализировать, любовь к чтению сочинений авторов эпохи Просвещения.

А в 1759 году Екатерина Романовна вышла замуж за богатого красавца князя Михаила Дашкова, служившего в гвардии, в Преображенском, а затем в лейб-гвардии Кирасирском полку.

Однако семейная идиллия длилась недолго. В 1745 году умерла Марфа Ивановна, и спустя два года, в 1747-м, отец, занятый государственными делами и светской жизнью, отправил заболевшую, ко всему прочему, корью четырехлетнюю девочку на лечение и воспитание в семью дяди, Михаила Илларионовича Воронцова, будущего канцлера Российской империи.

Образование, которое дядя дал Екатерине, было классическим для дворян того времени — четыре иностранных языка (французский, немецкий, английский и итальянский), живопись, танцы и музыка. Однако девочка пристрастилась к чтению: в дядином имении обнаружилась огромная библиотека, состоящая из работ Вольтера, Гельвеция, Монтескье и других известных древних и современных авторов.

Кроме того, Михаил Илларионович любил провести время за беседой в приятной компании, поэтому у него часто собирались дипломаты, писатели, аристократы и политики. Благодаря этому в 1758 году Дашкова познакомилась с женой наследника престола Екатериной Алексеевной, ставшей позднее известной как Екатерина II. Великой княгине рекомендовали Дашкову «как молодую девушку, которая проводит почти все свое время за учением». Будущей императрице понравились обширные знания Дашковой, ее острый ум и способность анализировать, любовь к чтению сочинений авторов эпохи Просвещения.

А в 1759 году Екатерина Романовна вышла замуж за богатого красавца князя Михаила Дашкова, служившего в гвардии, в Преображенском, а затем в лейб-гвардии Кирасирском полку.

В большой политике

В 1761 году умерла дочь Петра I императрица Елизавета Петровна. Вместо нее править стал Петр III — внук Петра I.

Император, проводивший время в разного рода забавах и не скрывавший своего преклонения перед всем немецким и особенно перед прусским королем Фридрихом II, быстро разочаровал правящую элиту. Оказавшись у власти, он немедленно прекратил военные действия против Пруссии и в 1762 году заключил с Фридрихом II Петербургский мирный договор, вернув Пруссии завоеванную Восточную Пруссию и отказавшись от всех завоеваний России в практически выигранной Семилетней войне. Тем самым он настроил против себя армию, гвардию и народ.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения правящих кругов, стало намерение Петра III вывести гвардию из Санкт-Петербурга и отправиться на войну с Данией за возвращение Гольштейн-Готторпских владений, присоединенных к герцогству Шлезвиг.

В результате в гвардии возник заговор, который возглавила жена императора Екатерина Алексеевна. Но кроме гвардейцев потребовалась поддержка и со стороны влиятельных сановников и аристократов, с просьбой обеспечить которую Екатерина Алексеевна обращалась ко всем своим знакомым, в том числе к Дашковой.

Дашкова привлекла на сторону будущей императрицы таких людей, как воспитатель великого князя Павла Петровича Никита Панин, президент Санкт-Петербургской Академии наук граф Кирилл Разумовский, известный деятель русского Просвещения

Иван Бецкой, генерал-прокурор Правительствующего сената Александр Глебов, отставной статский советник Григорий Теплов, и многих других.

28 июня 1762 года начался переворот. Растерявшийся и павший духом Петр III пробовал сопротивляться, но у него ничего не вышло, и 12 июля он отрекся от престола и был арестован. Спустя неделю после переворота уже бывший император был убит, Екатерина Алексеевна стала полновластной императрицей Екатериной II, а Дашкова получила титул статс-дамы, 24 тысячи рублей и землю.

Вскоре отношения между подругами стали портиться. Дашкова не смогла ужиться с фаворитом Екатерины II Григорием Орловым и даже спорила с самой императрицей, настаивая на своей ведущей роли в перевороте. Кроме того, Дашкова осудила убийство Петра III. В результате она попала в опалу и была отправлена в деревню.

В 1761 году умерла дочь Петра I императрица Елизавета Петровна. Вместо нее править стал Петр III — внук Петра I.

Император, проводивший время в разного рода забавах и не скрывавший своего преклонения перед всем немецким и особенно перед прусским королем Фридрихом II, быстро разочаровал правящую элиту. Оказавшись у власти, он немедленно прекратил военные действия против Пруссии и в 1762 году заключил с Фридрихом II Петербургский мирный договор, вернув Пруссии завоеванную Восточную Пруссию и отказавшись от всех завоеваний России в практически выигранной Семилетней войне. Тем самым он настроил против себя армию, гвардию и народ.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения правящих кругов, стало намерение Петра III вывести гвардию из Санкт-Петербурга и отправиться на войну с Данией за возвращение Гольштейн-Готторпских владений, присоединенных к герцогству Шлезвиг.

В результате в гвардии возник заговор, который возглавила жена императора Екатерина Алексеевна. Но кроме гвардейцев потребовалась поддержка и со стороны влиятельных сановников и аристократов, с просьбой обеспечить которую Екатерина Алексеевна обращалась ко всем своим знакомым, в том числе к Дашковой.

Дашкова привлекла на сторону будущей императрицы таких людей, как воспитатель великого князя Павла Петровича Никита Панин, президент Санкт-Петербургской Академии наук граф Кирилл Разумовский, известный деятель русского Просвещения

Иван Бецкой, генерал-прокурор Правительствующего сената Александр Глебов, отставной статский советник Григорий Теплов, и многих других.

28 июня 1762 года начался переворот. Растерявшийся и павший духом Петр III пробовал сопротивляться, но у него ничего не вышло, и 12 июля он отрекся от престола и был арестован. Спустя неделю после переворота уже бывший император был убит, Екатерина Алексеевна стала полновластной императрицей Екатериной II, а Дашкова получила титул статс-дамы, 24 тысячи рублей и землю.

Вскоре отношения между подругами стали портиться. Дашкова не смогла ужиться с фаворитом Екатерины II Григорием Орловым и даже спорила с самой императрицей, настаивая на своей ведущей роли в перевороте. Кроме того, Дашкова осудила убийство Петра III. В результате она попала в опалу и была отправлена в деревню.

Директор Академии наук

После смерти мужа 27-летняя Дашкова с детьми отправляется в Европу. Там она встречается с кумирами своей юности просветителями Жан-Жаком Руссо, Вольтером, Дени Дидро, Бенджамином Франклином, по инициативе и рекомендации которого Екатерина Романовна была принята в члены Американского философского общества. В Европе она осматривала различные мануфактуры, соборы, музеи и театры, проявляла неподдельный интерес к последним достижениям науки в области техники и сельского хозяйства: составила гербарий, собрала коллекцию природных минералов, изучила садоводство.

В 1772 году она вернулась на родину, но спустя три года, в 1775-м, снова уехала за рубеж. Ее сын Павел поступил в Эдинбургский университет, а сама княгиня путешествовала по Англии, Голландии, Бельгии, Франции, Италии, наслаждаясь общением с физиком Дэвидом Блейком, экономистом Адамом Смитом, историками Уильямом Робертсоном, Адамом Фергюсоном и другими учеными.

В начале 1780-х годов злейший враг Дашковой Григорий Орлов перестал быть фаворитом императрицы, что дало Екатерине Романовне возможность вернуться в Россию и восстановить отношения с Екатериной II. В 1783 году, «уставшая от дураков», по ее собственным словам, императрица, предложила Дашковой занять должность директора Императорской академии наук в Санкт-Петербурге.

После смерти мужа 27-летняя Дашкова с детьми отправляется в Европу. Там она встречается с кумирами своей юности просветителями Жан-Жаком Руссо, Вольтером, Дени Дидро, Бенджамином Франклином, по инициативе и рекомендации которого Екатерина Романовна была принята в члены Американского философского общества. В Европе она осматривала различные мануфактуры, соборы, музеи и театры, проявляла неподдельный интерес к последним достижениям науки в области техники и сельского хозяйства: составила гербарий, собрала коллекцию природных минералов, изучила садоводство.

В 1772 году она вернулась на родину, но спустя три года, в 1775-м, снова уехала за рубеж. Ее сын Павел поступил в Эдинбургский университет, а сама княгиня путешествовала по Англии, Голландии, Бельгии, Франции, Италии, наслаждаясь общением с физиком Дэвидом Блейком, экономистом Адамом Смитом, историками Уильямом Робертсоном, Адамом Фергюсоном и другими учеными.

В начале 1780-х годов злейший враг Дашковой Григорий Орлов перестал быть фаворитом императрицы, что дало Екатерине Романовне возможность вернуться в Россию и восстановить отношения с Екатериной II. В 1783 году, «уставшая от дураков», по ее собственным словам, императрица, предложила Дашковой занять должность директора Императорской академии наук в Санкт-Петербурге.

Академическая реформа

Дашкова обнаружила Академию в изрядном упадке: научная жизнь еле теплилась, зарплаты сотрудникам постоянно задерживали, было много неоплаченных долгов, руководство принимало односторонние решения, ни с кем при этом не советуясь, широко распространилась коррупция. На встрече с академиками она прямо заявила: «Первейшей своей обязанностью ставлю славу и процветание Академии и беспристрастие к ее членам, таланты которых будут служить единственным мерилом для моего уважения».

Наведение порядка в делах Академии Екатерина Романовна начала с финансов: установила полный контроль над бюджетом и добилась того, что все расходы должны были получать ее одобрение, всем сотрудникам повысили жалованье и установили систему поощрений, часть академических доходов стала отчисляться в специальный пенсионный фонд для лиц с жалованьем менее 400 рублей.

Особое внимание Дашкова уделила книготорговле, которая в то время была одним из основных источников дохода Академии. Она просматривала списки книг, устанавливала цены, вела переговоры с книгопродавцами, проверяла счета и провела модернизацию типографии: были куплены новый шрифт, печатный пресс и другое оборудование. Кроме того, помимо розничной продажи книг началась оптовая торговля академическими изданиями.

Укрепление финансов дало возможность активизировать издательскую деятельность. В частности, был возобновлен выпуск академических деловых бумаг «Архив Конференции Академии наук», было выпущено первое полное собрание сочинений Михаила Ломоносова, такие работы, как «Описание земли Камчатки» Степана Крашенинникова, «Письма о разных физических и философских материях» Леонарда Эйлера, «Атлас Российский», «Российский географический лексикон», «Новая карта Российской империи», собрание письменных памятников по истории России «Продолжение Древней российской вивлиофики», а также многие другие книги, отчеты, карты, справочные издания.

Финансовая стабильность позволила завершить реставрацию Готторпского глобуса, приобрести новое оборудование для Минералогического и Физического кабинетов, обсерватории, типографии Академии, реконструировать Ботанический сад, значительно расширить фонд библиотеки и Кунсткамеры.

Известный архитектор Джакомо Кваренги построил для Академии новое здание, которое до сих пор украшает стрелку Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Сейчас в нем размещается Санкт-Петербургский научный центр РАН.

Одной из наиболее важных инициатив Дашковой в Академии наук стало восстановление традиции, заложенной еще академиком Михаилом Ломоносовым: чтение публичных лекций, с целью повышения уровня образования как учеников академической гимназии, так и широкой публики.

Двухчасовые бесплатные для посетителей лекции по математике, физике, химии, минералогии и другим научным дисциплинам читали в Санкт-Петербурге два раза в неделю с мая по сентябрь такие известные российские ученые того времени, как Семен Котельников, Николай Озерецковский, Василий Севергин и другие. Гонорары за лекции ученым платились из специального фонда.

Дашкова обнаружила Академию в изрядном упадке: научная жизнь еле теплилась, зарплаты сотрудникам постоянно задерживали, было много неоплаченных долгов, руководство принимало односторонние решения, ни с кем при этом не советуясь, широко распространилась коррупция. На встрече с академиками она прямо заявила: «Первейшей своей обязанностью ставлю славу и процветание Академии и беспристрастие к ее членам, таланты которых будут служить единственным мерилом для моего уважения».

Наведение порядка в делах Академии Екатерина Романовна начала с финансов: установила полный контроль над бюджетом и добилась того, что все расходы должны были получать ее одобрение, всем сотрудникам повысили жалованье и установили систему поощрений, часть академических доходов стала отчисляться в специальный пенсионный фонд для лиц с жалованьем менее 400 рублей.

Особое внимание Дашкова уделила книготорговле, которая в то время была одним из основных источников дохода Академии. Она просматривала списки книг, устанавливала цены, вела переговоры с книгопродавцами, проверяла счета и провела модернизацию типографии: были куплены новый шрифт, печатный пресс и другое оборудование. Кроме того, помимо розничной продажи книг началась оптовая торговля академическими изданиями.

Укрепление финансов дало возможность активизировать издательскую деятельность. В частности, был возобновлен выпуск академических деловых бумаг «Архив Конференции Академии наук», было выпущено первое полное собрание сочинений Михаила Ломоносова, такие работы, как «Описание земли Камчатки» Степана Крашенинникова, «Письма о разных физических и философских материях» Леонарда Эйлера, «Атлас Российский», «Российский географический лексикон», «Новая карта Российской империи», собрание письменных памятников по истории России «Продолжение Древней российской вивлиофики», а также многие другие книги, отчеты, карты, справочные издания.

Финансовая стабильность позволила завершить реставрацию Готторпского глобуса, приобрести новое оборудование для Минералогического и Физического кабинетов, обсерватории, типографии Академии, реконструировать Ботанический сад, значительно расширить фонд библиотеки и Кунсткамеры.

Известный архитектор Джакомо Кваренги построил для Академии новое здание, которое до сих пор украшает стрелку Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Сейчас в нем размещается Санкт-Петербургский научный центр РАН.

Одной из наиболее важных инициатив Дашковой в Академии наук стало восстановление традиции, заложенной еще академиком Михаилом Ломоносовым: чтение публичных лекций, с целью повышения уровня образования как учеников академической гимназии, так и широкой публики.

Двухчасовые бесплатные для посетителей лекции по математике, физике, химии, минералогии и другим научным дисциплинам читали в Санкт-Петербурге два раза в неделю с мая по сентябрь такие известные российские ученые того времени, как Семен Котельников, Николай Озерецковский, Василий Севергин и другие. Гонорары за лекции ученым платились из специального фонда.

В «жалостном и развратном состоянии»

Дашкова считала, что наиболее эффективный путь проведения реформ возможен только через образование, с помощью которого можно воспитать просвещенного гражданина, «человека совершенного», «новую породу людей», и делала для этого все, взяв за образец различные зарубежные университеты, особенно Эдинбургский, которому давала самую высокую оценку.

В то время при Академии наук находились Петербургский университет и Академическая гимназия (средняя школа), которые пребывали в «жалостном и развратном состоянии». Дашкова приняла решительные меры по наведению учебного порядка и восстановления престижа знаний среди студентов и гимназистов.

Для этого была проведена важная реформа: университет и гимназия были объединены под одним названием — Училище Академии. Студенты назывались элевы. Дашкова упростила учебный план, пресекла нерадивое отношение преподавателей к своим обязанностям, а некомпетентных просто уволила.

Чтобы повысить качество получаемых знаний, был установлен строгий порядок регулярных экзаменов, которые теперь проходили дважды в год, с наградами в виде книг и золотых медалей, причем иногда Дашкова присутствовала на них сама. Была введена языковая подготовка для студентов, которых начали обучать английскому и итальянскому языкам.

Всех преподавателей обязали периодически докладывать в письменном виде об успехах учащихся. Была улучшена система практик, которые учащиеся проходили в организованном ботаническом огороде, анатомическом театре, физической и химической лабораториях, библиотеке. Для гимназии было построено новое здание и создан специальный академический фонд.

Важным новшеством, введенным Дашковой в 1793 году, стал допуск на занятия «вольных учеников», говоря современным языком, вольных слушателей, из числа лиц, не получавших денежную помощь, причем не только дворян, но и представителей других социальных слоев.

В результате к 1795 году число студентов и гимназистов выросло до 175. Наиболее одаренные из них могли продолжить обучение за границей, в Геттингенском университете, в Германии. Двое из учеников гимназии, Николай Озерецковский и Василий Севергин, впоследствии стали академиками.

Дашкова всячески расширяла международные связи Академии. За годы ее директорства иностранными членами Петербургской академии были избраны 47 ученых, что составило 25% от всех избранных в XVIII веке. Среди них историк и ректор Эдинбургского университета Вильям Робертсон, профессор химии того же университета Дэвид Блейк, американский физик Бенджамен Франклин, немецкий философ Иммануил Кант.

Дашкова считала, что наиболее эффективный путь проведения реформ возможен только через образование, с помощью которого можно воспитать просвещенного гражданина, «человека совершенного», «новую породу людей», и делала для этого все, взяв за образец различные зарубежные университеты, особенно Эдинбургский, которому давала самую высокую оценку.

В то время при Академии наук находились Петербургский университет и Академическая гимназия (средняя школа), которые пребывали в «жалостном и развратном состоянии». Дашкова приняла решительные меры по наведению учебного порядка и восстановления престижа знаний среди студентов и гимназистов.

Для этого была проведена важная реформа: университет и гимназия были объединены под одним названием — Училище Академии. Студенты назывались элевы. Дашкова упростила учебный план, пресекла нерадивое отношение преподавателей к своим обязанностям, а некомпетентных просто уволила.

Чтобы повысить качество получаемых знаний, был установлен строгий порядок регулярных экзаменов, которые теперь проходили дважды в год, с наградами в виде книг и золотых медалей, причем иногда Дашкова присутствовала на них сама. Была введена языковая подготовка для студентов, которых начали обучать английскому и итальянскому языкам.

Всех преподавателей обязали периодически докладывать в письменном виде об успехах учащихся. Была улучшена система практик, которые учащиеся проходили в организованном ботаническом огороде, анатомическом театре, физической и химической лабораториях, библиотеке. Для гимназии было построено новое здание и создан специальный академический фонд.

Важным новшеством, введенным Дашковой в 1793 году, стал допуск на занятия «вольных учеников», говоря современным языком, вольных слушателей, из числа лиц, не получавших денежную помощь, причем не только дворян, но и представителей других социальных слоев.

В результате к 1795 году число студентов и гимназистов выросло до 175. Наиболее одаренные из них могли продолжить обучение за границей, в Геттингенском университете, в Германии. Двое из учеников гимназии, Николай Озерецковский и Василий Севергин, впоследствии стали академиками.

Дашкова всячески расширяла международные связи Академии. За годы ее директорства иностранными членами Петербургской академии были избраны 47 ученых, что составило 25% от всех избранных в XVIII веке. Среди них историк и ректор Эдинбургского университета Вильям Робертсон, профессор химии того же университета Дэвид Блейк, американский физик Бенджамен Франклин, немецкий философ Иммануил Кант.

43 257 дефиниций

Одиннадцатого октября 1783 года по предложению Дашковой была учреждена Императорская Российская академия. В отличие от Императорской академии наук, она должна была заниматься изучением и популяризацией русского языка и литературы, одновременно избавляя их от иностранных слов и попыток заимствования. Первым ее председателем стала сама Дашкова.

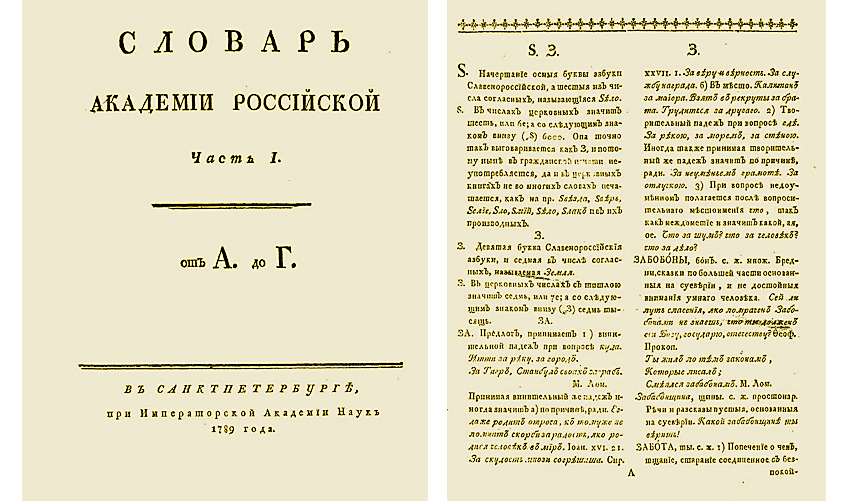

Первоочередной задачей Российской академии Дашкова считала создание словаря, который, по ее мысли, должен был раскрыть все богатство национального русского языка. В результате с 1789 по 1794 год издавался полный толковый Славяно-российский словарь, ставший известным впоследствии как шеститомный Словарь Академии Российской, насчитывавший 43 257 дефиниций.

В работе над словарем была задействована вся интеллектуальная элита страны, специально для нее было создано три отдела: грамматический, объяснительный и редакционный. Сама Дашкова тоже принимала участие в работе: она выступала в качестве переводчика и написала статьи на буквы «Ц», «Ш» и «Щ», предложила вместо двух букв iо употреблять одну — «Ё».

Это было первое серьезное достижение российской лексикографии, о котором упомянул Пушкин в первой главе «Евгения Онегина»: «Хоть и заглядывал я встарь в Академический словарь».

Чтобы жители России могли наслаждаться лучшими произведениями иностранных авторов на родном языке, Дашкова учредила Переводческий департамент. Его специалисты перевели на русский язык «Всеобщую и частную естественную историю» Жоржа Бюффона, австрийскую книгу «Зрелище природы и художеств», ставшую первой популярной энциклопедией науки и техники в России, а также другие известные произведения мировой литературы.

Дашкова основала и редактировала два научных журнала. В 1783–1784 годах при ее поддержке выходил сатирическо-публицистический журнал «Собеседник любителей российского слова». Свои произведения в журнал отправляли сама Дашкова, Екатерина II, такие выдающиеся деятели отечественной словесности, как Гавриил Державин, Василий Капнист, Денис Фонвизин, Яков Княжнин, и другие известные мастера литературы. В первый год вышло девять книжек, в последующий — семь. Тираж составлял 1812 экземпляров.

В период с 1786 по 1796 год выпускалось издание «Новые ежемесячные сочинения», в котором печатались статьи по истории, языкознанию и географии. При поддержке Академии в разное время издавался также сборник «Российский Феатр, или полное собрание всех российских феатральных сочинений», в котором печатались драматические сочинения Михаила Ломоносова, Александра Сумарокова, Дениса Фонвизина.

Одиннадцатого октября 1783 года по предложению Дашковой была учреждена Императорская Российская академия. В отличие от Императорской академии наук, она должна была заниматься изучением и популяризацией русского языка и литературы, одновременно избавляя их от иностранных слов и попыток заимствования. Первым ее председателем стала сама Дашкова.

Первоочередной задачей Российской академии Дашкова считала создание словаря, который, по ее мысли, должен был раскрыть все богатство национального русского языка. В результате с 1789 по 1794 год издавался полный толковый Славяно-российский словарь, ставший известным впоследствии как шеститомный Словарь Академии Российской, насчитывавший 43 257 дефиниций.

В работе над словарем была задействована вся интеллектуальная элита страны, специально для нее было создано три отдела: грамматический, объяснительный и редакционный. Сама Дашкова тоже принимала участие в работе: она выступала в качестве переводчика и написала статьи на буквы «Ц», «Ш» и «Щ», предложила вместо двух букв iо употреблять одну — «Ё».

Это было первое серьезное достижение российской лексикографии, о котором упомянул Пушкин в первой главе «Евгения Онегина»: «Хоть и заглядывал я встарь в Академический словарь».

Чтобы жители России могли наслаждаться лучшими произведениями иностранных авторов на родном языке, Дашкова учредила Переводческий департамент. Его специалисты перевели на русский язык «Всеобщую и частную естественную историю» Жоржа Бюффона, австрийскую книгу «Зрелище природы и художеств», ставшую первой популярной энциклопедией науки и техники в России, а также другие известные произведения мировой литературы.

Дашкова основала и редактировала два научных журнала. В 1783–1784 годах при ее поддержке выходил сатирическо-публицистический журнал «Собеседник любителей российского слова». Свои произведения в журнал отправляли сама Дашкова, Екатерина II, такие выдающиеся деятели отечественной словесности, как Гавриил Державин, Василий Капнист, Денис Фонвизин, Яков Княжнин, и другие известные мастера литературы. В первый год вышло девять книжек, в последующий — семь. Тираж составлял 1812 экземпляров.

В период с 1786 по 1796 год выпускалось издание «Новые ежемесячные сочинения», в котором печатались статьи по истории, языкознанию и географии. При поддержке Академии в разное время издавался также сборник «Российский Феатр, или полное собрание всех российских феатральных сочинений», в котором печатались драматические сочинения Михаила Ломоносова, Александра Сумарокова, Дениса Фонвизина.

Снова в опале

В 1789 году произошла Великая Французская революция. Екатерина II посчитала, что случилось это во многом из-за свободного распространения разнообразных печатных сочинений. И если раньше императрица всячески способствовала развитию издательского дела, то теперь ситуация изменилась. Был установлен серьезный надзор за содержанием издающихся работ, в результате чего проблемы возникли у очень многих людей, в том числе у Дашковой.

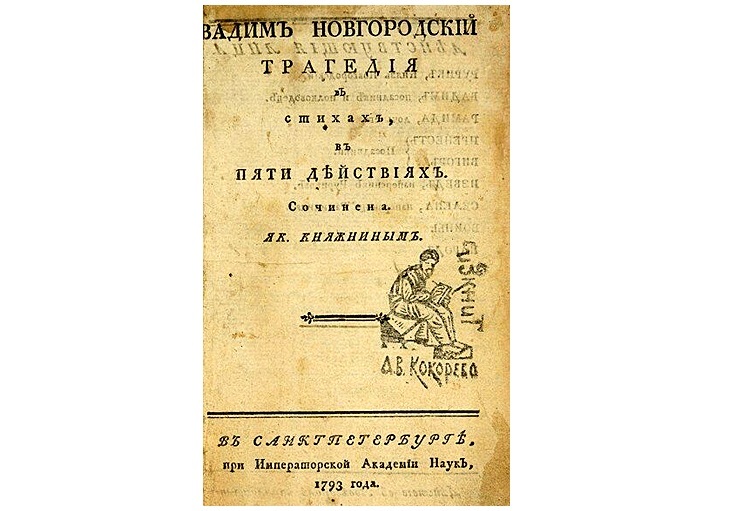

В 1793 году была опубликована трагедия «Вадим Новгородский», автором которой был

Яков Княжнин. Основой для ее сюжета стало легендарное известие о восстании новгородцев

под предводительством посадника Вадима против князя Рюрика, содержащееся в Никоновской летописи.

Эта публикация получила одобрение Дашковой, но вызвала негодование Екатерины II, усмотревшей в этом произведении пропаганду революционных идей, поэтому книгу конфисковали и уничтожили. В итоге Дашкова была вынуждена подать письменное прошение об увольнении и двухгодичном отпуске, которое было частично удовлетворено, после чего княгиня уехала в Москву, оставаясь при этом руководителем двух Академий.

В 1796 году умерла Екатерина II и на престол взошел ее сын Павел I. Тот помнил, какую роль сыграла Дашкова в дворцовом перевороте 1762 года, поэтому отстранил ее от всех должностей и отправил в ссылку, разрешив «жить, где она хочет… с тем, чтобы она никогда не появлялась в том городе, где он».

В 1789 году произошла Великая Французская революция. Екатерина II посчитала, что случилось это во многом из-за свободного распространения разнообразных печатных сочинений. И если раньше императрица всячески способствовала развитию издательского дела, то теперь ситуация изменилась. Был установлен серьезный надзор за содержанием издающихся работ, в результате чего проблемы возникли у очень многих людей, в том числе у Дашковой.

В 1793 году была опубликована трагедия «Вадим Новгородский», автором которой был

Яков Княжнин. Основой для ее сюжета стало легендарное известие о восстании новгородцев

под предводительством посадника Вадима против князя Рюрика, содержащееся в Никоновской летописи.

Эта публикация получила одобрение Дашковой, но вызвала негодование Екатерины II, усмотревшей в этом произведении пропаганду революционных идей, поэтому книгу конфисковали и уничтожили. В итоге Дашкова была вынуждена подать письменное прошение об увольнении и двухгодичном отпуске, которое было частично удовлетворено, после чего княгиня уехала в Москву, оставаясь при этом руководителем двух Академий.

В 1796 году умерла Екатерина II и на престол взошел ее сын Павел I. Тот помнил, какую роль сыграла Дашкова в дворцовом перевороте 1762 года, поэтому отстранил ее от всех должностей и отправил в ссылку, разрешив «жить, где она хочет… с тем, чтобы она никогда не появлялась в том городе, где он».

Записки княгини

Последние годы своей жизни Дашкова провела в своем имении Троицкое (ныне Жуковский район Калужской области), окруженная помощницами и крестьянами. Там она пережила смерть сына Павла, и в результате из близких людей с ней осталась только компаньонка Мэри Брадфорд и ее сестра Кэтрин Уильмот, которая написала о княгине: «Я не только не видывала никогда такого существа, но и не слыхивала о таком. Она учит каменщиков класть стены, помогает делать дорожки, ходит кормить коров, сочиняет музыку, пишет статьи для печати, знает до конца церковный чин и поправляет священника, если он не так молится, знает до конца театр и поправляет своих домашних актеров, когда они сбиваются с роли; она доктор, аптекарь, фельдшер, кузнец, плотник, судья, законник».

Все свободное время она посвящала написанию знаменитых «Записок княгини Дашковой, урожденной Воронцовой», ставших одним из лучших мемуарных источников по истории России второй половины XVIII века. Она понимала, что такую книгу в России издать не получится, но все же писала, рассчитывая на то, что когда-нибудь это удастся сделать.

В последнем абзаце своих «Записок» Екатерина Романовна писала: «В заключение я поистине могу сказать, что сделала все добро, какое было в моей власти, и никогда никому не причинила зла, а за несправедливость, интриги и клевету, доставшиеся мне, отплатила только забвением и презрением. Свой долг я исполнила так, как его понимала, в соответствии с тем, что подсказывал разум».

Екатерина Романовна Дашкова умерла 16 января 1810 года. «Записки княгини Дашковой, урожденной Воронцовой» были изданы спустя тридцать лет в Лондоне Александром Герценом.

Источник: https://stimul.online

Последние годы своей жизни Дашкова провела в своем имении Троицкое (ныне Жуковский район Калужской области), окруженная помощницами и крестьянами. Там она пережила смерть сына Павла, и в результате из близких людей с ней осталась только компаньонка Мэри Брадфорд и ее сестра Кэтрин Уильмот, которая написала о княгине: «Я не только не видывала никогда такого существа, но и не слыхивала о таком. Она учит каменщиков класть стены, помогает делать дорожки, ходит кормить коров, сочиняет музыку, пишет статьи для печати, знает до конца церковный чин и поправляет священника, если он не так молится, знает до конца театр и поправляет своих домашних актеров, когда они сбиваются с роли; она доктор, аптекарь, фельдшер, кузнец, плотник, судья, законник».

Все свободное время она посвящала написанию знаменитых «Записок княгини Дашковой, урожденной Воронцовой», ставших одним из лучших мемуарных источников по истории России второй половины XVIII века. Она понимала, что такую книгу в России издать не получится, но все же писала, рассчитывая на то, что когда-нибудь это удастся сделать.

В последнем абзаце своих «Записок» Екатерина Романовна писала: «В заключение я поистине могу сказать, что сделала все добро, какое было в моей власти, и никогда никому не причинила зла, а за несправедливость, интриги и клевету, доставшиеся мне, отплатила только забвением и презрением. Свой долг я исполнила так, как его понимала, в соответствии с тем, что подсказывал разум».

Екатерина Романовна Дашкова умерла 16 января 1810 года. «Записки княгини Дашковой, урожденной Воронцовой» были изданы спустя тридцать лет в Лондоне Александром Герценом.

Источник: https://stimul.online